Un espace délimité en mer

Une Aire Marine Protégée (ou AMP) est un espace délimité en mer qui répond à des objectifs de protection de la nature (faune, flore, écosystèmes) et de développement durable d’activités économiques telles que la pêche durable et le tourisme responsable.

Constituées en réseaux efficacement conçus et gérés, les AMP forment des refuges pour la flore et la faune marines, restaurent les fonctions écologiques importantes (en sauvegardant les frayères et les zones de croissance des poissons) et maintiennent la production de biens et de services écosystémiques. Ce sont des investissements judicieux pour la santé des océans et le développement de l’économie bleue.

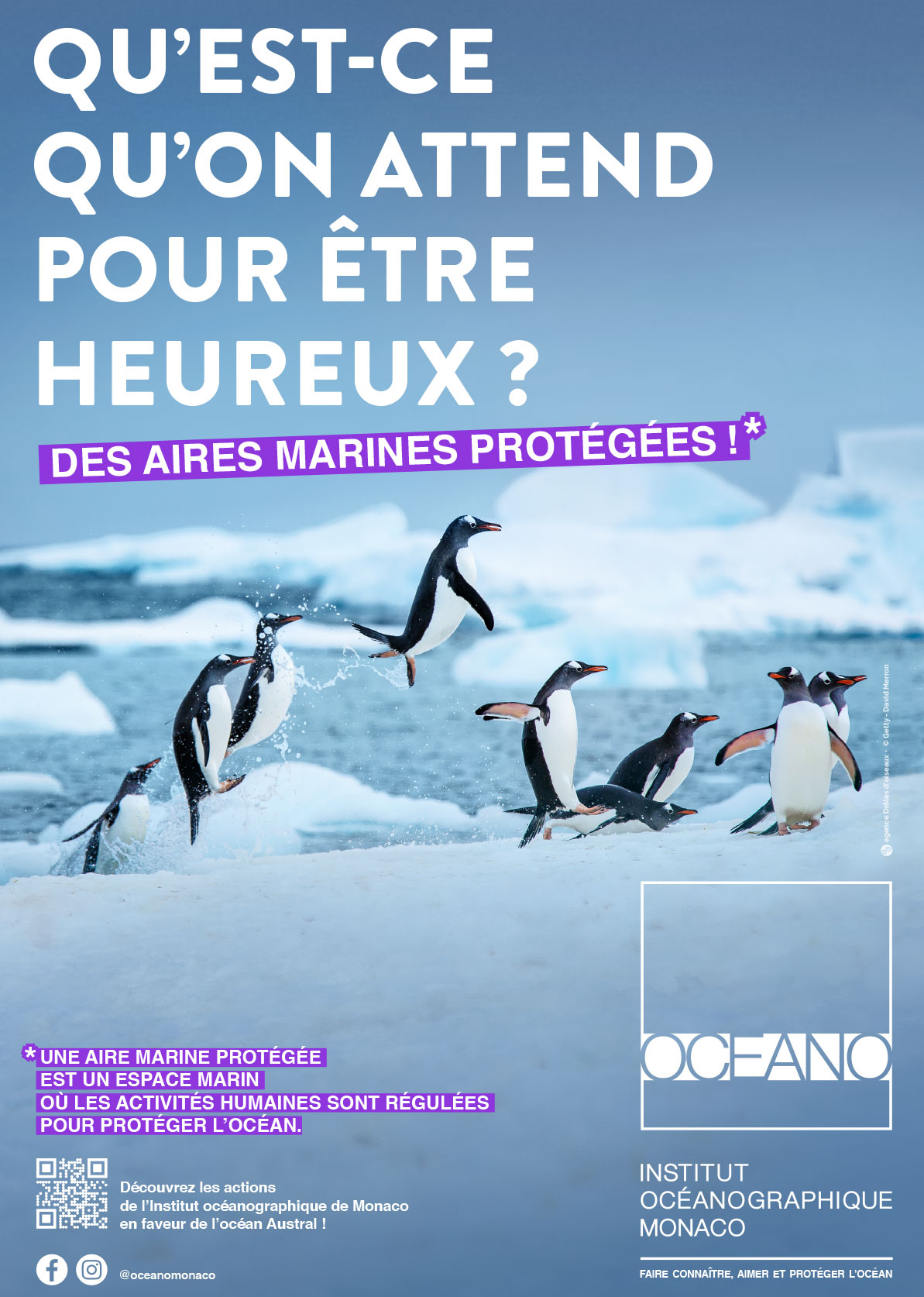

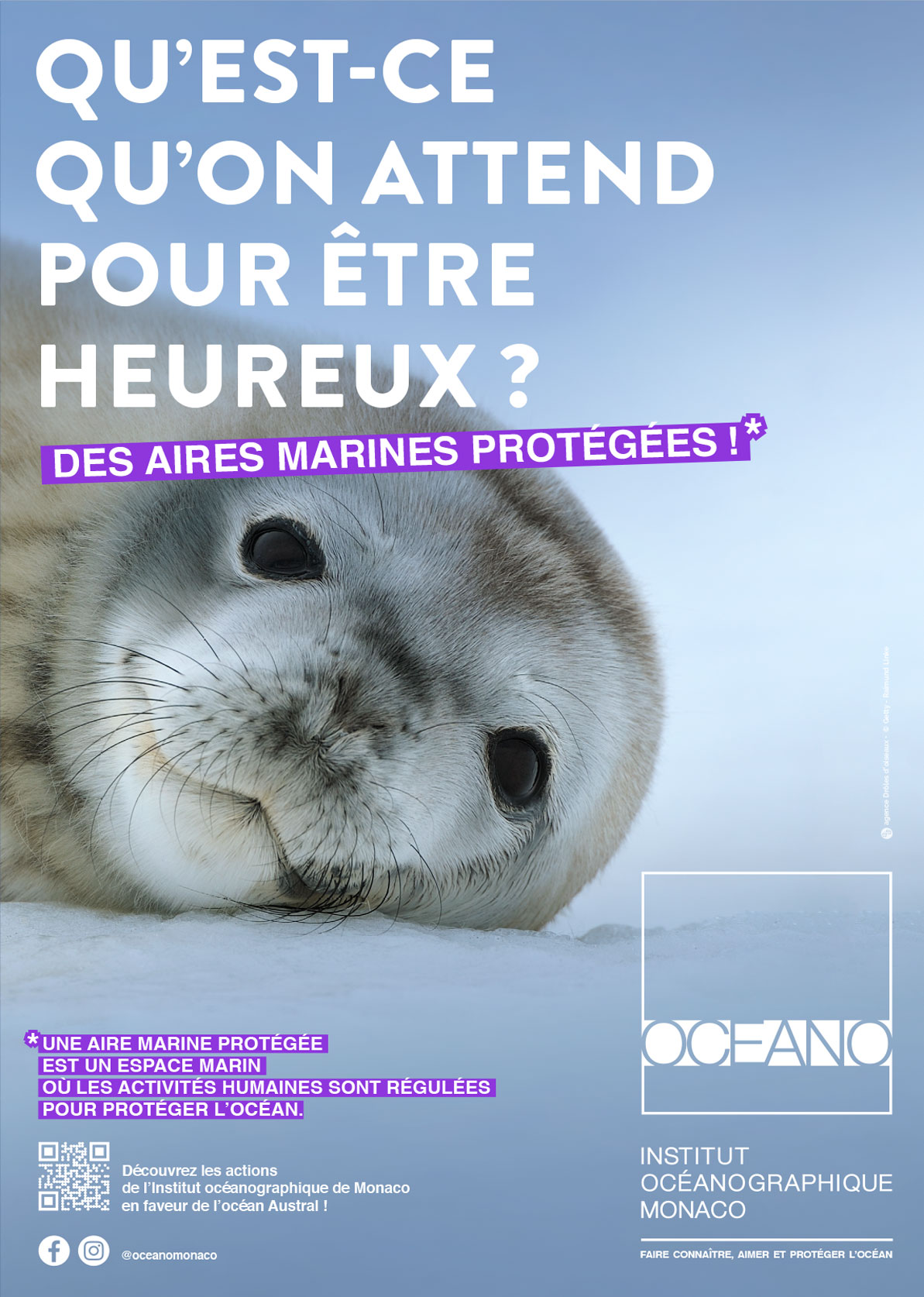

L'Institut océanographique lance sa nouvelle campagne d'engagement !

L’Institut océanographique de Monaco lance sa nouvelle campagne d’engagement pour sensibiliser le public à l’importance de l’océan Austral dans la régulation du climat mondial, la préservation de la biodiversité et la santé de notre planète.

Cette démarche de communication poursuit un triple objectif : augmenter la prise de conscience autour de la fragilité de la vie sous-marine, informer le public sur les Aires Marines Protégées (AMP), leurs rôles-clefs et leurs bénéfices sur la biodiversité marine ; et encourager tout un chacun à soutenir les politiques de conservation, comme l’objectif dit « 30×30 », découlant de l’accord Kunming-Montréal*. Porteuse d’un message d’espoir, la campagne, qui met en scène des espèces emblématiques du continent blanc, interroge à travers une question claire : « Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? » et propose des pistes de solutions : des Aires Marines Protégées, en vulgarisant la notion auprès du grand public.

*« L’Accord de Kunming-Montréal » : la COP15 de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) s’est clôturée le 19 décembre 2022 avec l’adoption d’un accord qui vise à enrayer la perte de biodiversité et, à terme, inverser la tendance d’ici à 2030. L’objectif visant à protéger au moins 30% des eaux terrestres et intérieures, ainsi que 30% des zones côtières et marines d’ici à 2030 (dit objectif 30×30), a été adopté avec une forte mobilisation pour que l’Océan ne soit pas sous-représenté dans les années à venir.

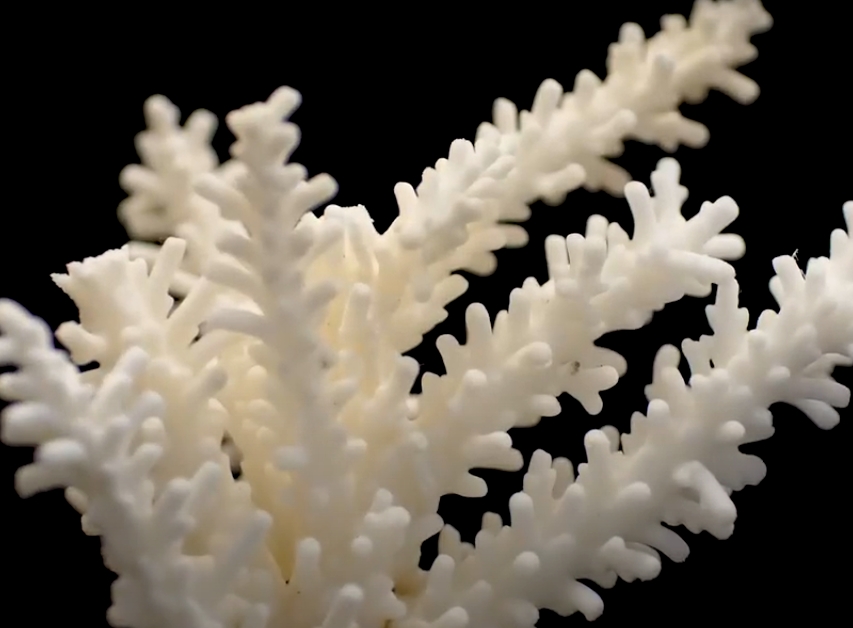

Certaines espèces de corail font l’objet d’études pour mieux comprendre la calcification ou la propagation de maladies, d’autres sont étudiés pour leurs molécules qui protègent du soleil ou du vieillissement. Les coraux sont à la base de nombreuses recherches pour trouver les médicaments ou le soins cosmétiques de demain ou comprendre comment se forme certaines maladies.

Les récifs coralliens ont un rôle important écologique important. Souvent dans des eaux peu riches en phytoplancton, source de la chaine alimentaire marine, ils offrent de véritable oasis de vie en plein désert océanique. De plus ils assurent aussi une barrière naturelle idéale contre les cyclones, les tempêtes et l’érosion car ils absorbent la puissance des vagues.

Les récifs coralliens : une oasis de vie

Bien qu’ils couvrent à peine 0,2 % de la surface des océans, les récifs coralliens abritent 30 % de la biodiversité marine ! Pour les poissons et autres animaux marins, les coraux sont de véritables abris contre les prédateurs, mais aussi une zone de reproduction et de nurseries pour de nombreuses espèces. Ce sont les socles essentiels de la vie marine des tropiques.

Les récifs coralliens assurent grâce à la pêche, la subsistance directe à 500 millions de personnes dans le monde et les récifs protègent les côtes plus efficacement que n’importe quelle construction humaine de la houle et des tsunamis.

En savoir plus :

- Les récifs coralliens par Jean Jaubert, biologiste marin et ancien directeur du Musée océanographique

Un atout majeur pour le tourisme

Atout majeur du tourisme, ils génèrent une part importante des revenus économiques des régions tropicales qui les abritent. Des bénéfices nets annuels de plusieurs millions voire milliards d’euros par an. Australie, Indonésie, Philippines, plus d’une centaine de pays bénéficient de ce « tourisme récifal ».

Perspectives médicales

Hommes et coraux ont un patrimoine génétique commun. Etudier le corail et les molécules qu’ils fabriquent, offre de nombreuses perspectives pour la santé humaine ou animal. Le génome, ensemble du matériel génétique du corail Acropora possède 48 % de correspondances avec celui d’un être humain. Alors que ce dernier ne partage que 8 % de correspondances avec la drosophile, une mouche utilisée par les laboratoires comme modèle pour les travaux génétiques ! Cela représente des perspectives incroyables pour la recherche médicale !

En savoir plus :

- Les récifs coralliens par Jean Jaubert, biologiste marin et ancien directeur du Musée océanographique

- Pourquoi les coraux n’attrapent-ils pas de coups de soleil ? par John Malcolm Shick, professeur de zoologie et d’océanographie

- Why don’t Corals Get sunburned? by John Malcolm Shick, Professor of Zoology and Oceanography

- Les fiches corail de l’Institut

Sauver les récifs de coraux : de nombreuses solutions

Pour tenter de sauver les récifs coralliens, il faut agir urgemment et simultanément contre les menaces globales et locales, réduire les pollutions, protéger les zones qui sont encore en bon état, restaurer les zones dégradées, développer une économie bleue autour de certains récifs, qui les protège et les valorise. Mais il faut surtout et en premier lieu lutter contre le changement climatique !

Lutter contre le réchauffement climatique

C’est la première urgence pour ralentir le réchauffement de l’océan et limiter les épisodes de blanchissement des coraux. Pour cela, il faut réduire drastiquement les rejets de gaz à effet de serre, afin de rester en dessous de 1,5° C de réchauffement, économiser l’énergie, tendre progressivement, mais résolument, vers une économie décarbonée, utiliser davantage d’énergies renouvelables. Moins de CO2 dans l’atmosphère, c’est aussi un océan qui s’acidifie moins rapidement et un impact moindre sur les organismes qui, à l’instar des coraux, créent un squelette calcaire.

Lutter contre les pollutions

Pour en savoir plus :

Nous pouvons tous agir ! Découvrez 10 gestes, en vacances ou au quotidien, pour préserver les récifs coralliens.

Promouvoir l’économie bleue

Développer des activités économiques durables qui respectent les récifs coralliens, créent de la valeur et des emplois dans de nombreux secteurs économiques (tourisme, pêche, aquaculture, agriculture, transport maritime), c’est possible ! Parmi les principales actions à mener : l’arrêt du bétonnage du littoral, la limitation de l’étalement urbain et des constructions d’infrastructures (industrielles, touristiques) notamment dans les zones fragiles. Pour un tourisme responsable, il faut développer la plongée sous-marine respectueuse des espèces et des écosystèmes, limiter le nombre de plongeurs s’il le faut, mieux les encadrer et mieux les sensibiliser, utiliser des bouées d’ancrage. Pour une agriculture durable, la priorité est de protéger les cours d’eau (car tout arrive à la mer), arrêter la déforestation et limiter les pesticides.

Pour une pêche et une aquaculture responsable, il est urgent de mieux encadrer les pratiques et lutter contre toute forme de pêche illégale.

Protéger les récifs coralliens et les écosystèmes associés

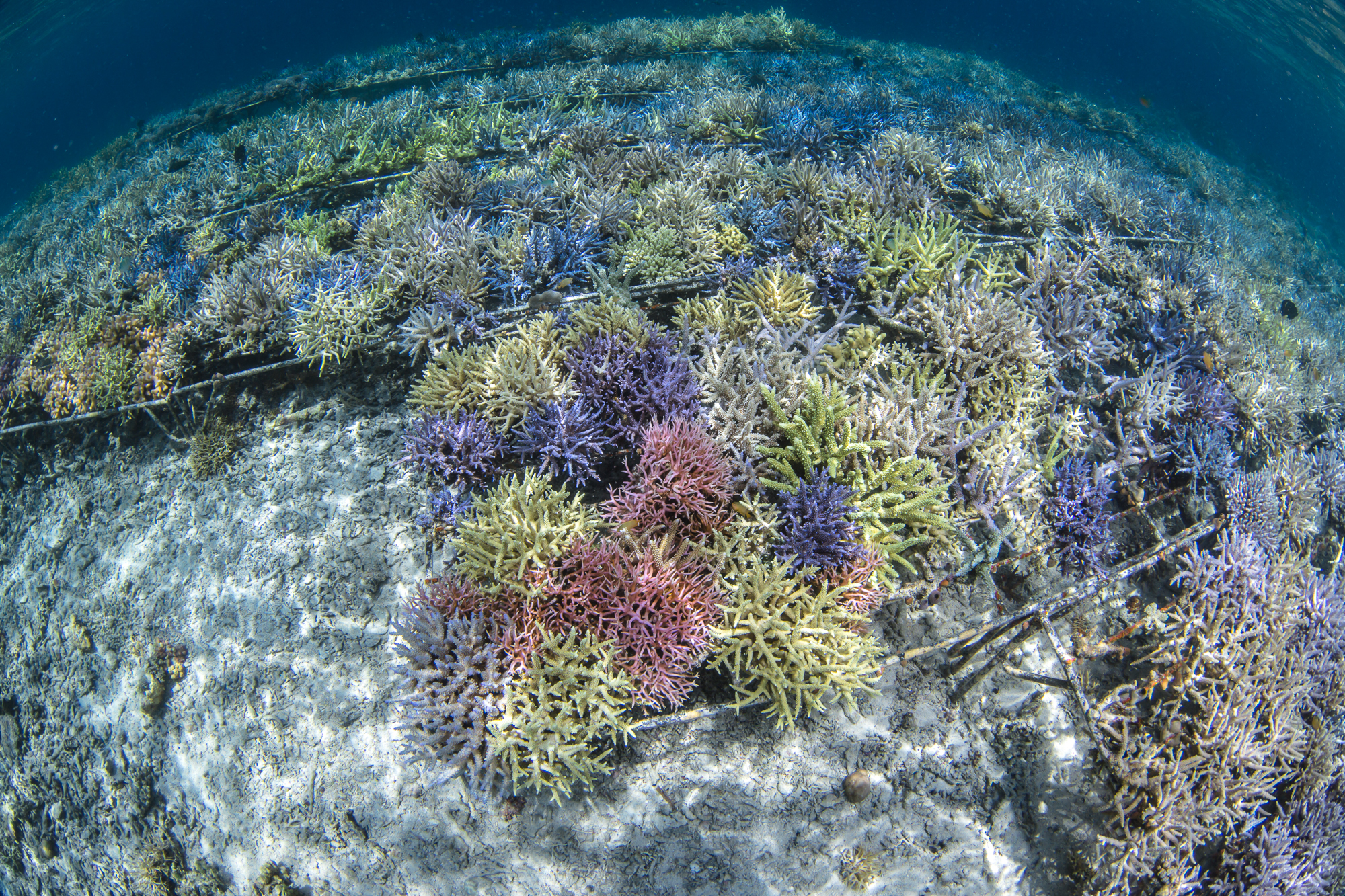

Restaurer les récifs dégradés

Crédit photo Martin Colognoli

Créer un Conservatoire mondial du corail

Créer une « banque » du corail, comme il existe des banques de graines. Celui initié par le Centre Scientifique et le Musée océanographique constituera une arche de Noé de 1000 espèces réparties dans les plus grands aquariums et centres de recherche du monde, avec l’objectif de préserver les souches et de les réimplanter dans des zones dévastées. Il permettra aussi d’étudier la résistance des espèces à la chaleur et de sélectionner les variétés les plus solides, une contribution importante pour leur préservation, si nous arrivons aussi à limiter le réchauffement de la planète.

En savoir plus :

Pourquoi les coraux blanchissent ?

Quand les algues sont stressées, elles sont expulsées par le corail et c’est alors que leurs tissus transparents laissent apparaître le squelette blanc. Ce stress est provoqué soit par des bactéries ou virus (les coraux sont alors malades) soit par des polluants, soit par la montée en température de l’eau de mer.

C’est ce dernier point qui inquiète les spécialistes du climat. Selon le rapport spécial « L’océan et la cryosphère face au changement climatique » publié par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), en septembre 2019, l’océan a absorbé plus de 90 % de la chaleur accumulée dans l’atmosphère par l’effet de serre depuis la révolution industrielle !

Les vagues de chaleur marines (comparables à nos canicules terrestres) risquent de devenir 20 fois plus fréquentes même si on maintient l’augmentation de la température atmosphérique à 2°C.

Ces vagues de chaleurs sont néfastes pour les récifs coralliens dont 90% seraient amenés à disparaître.

En savoir plus :

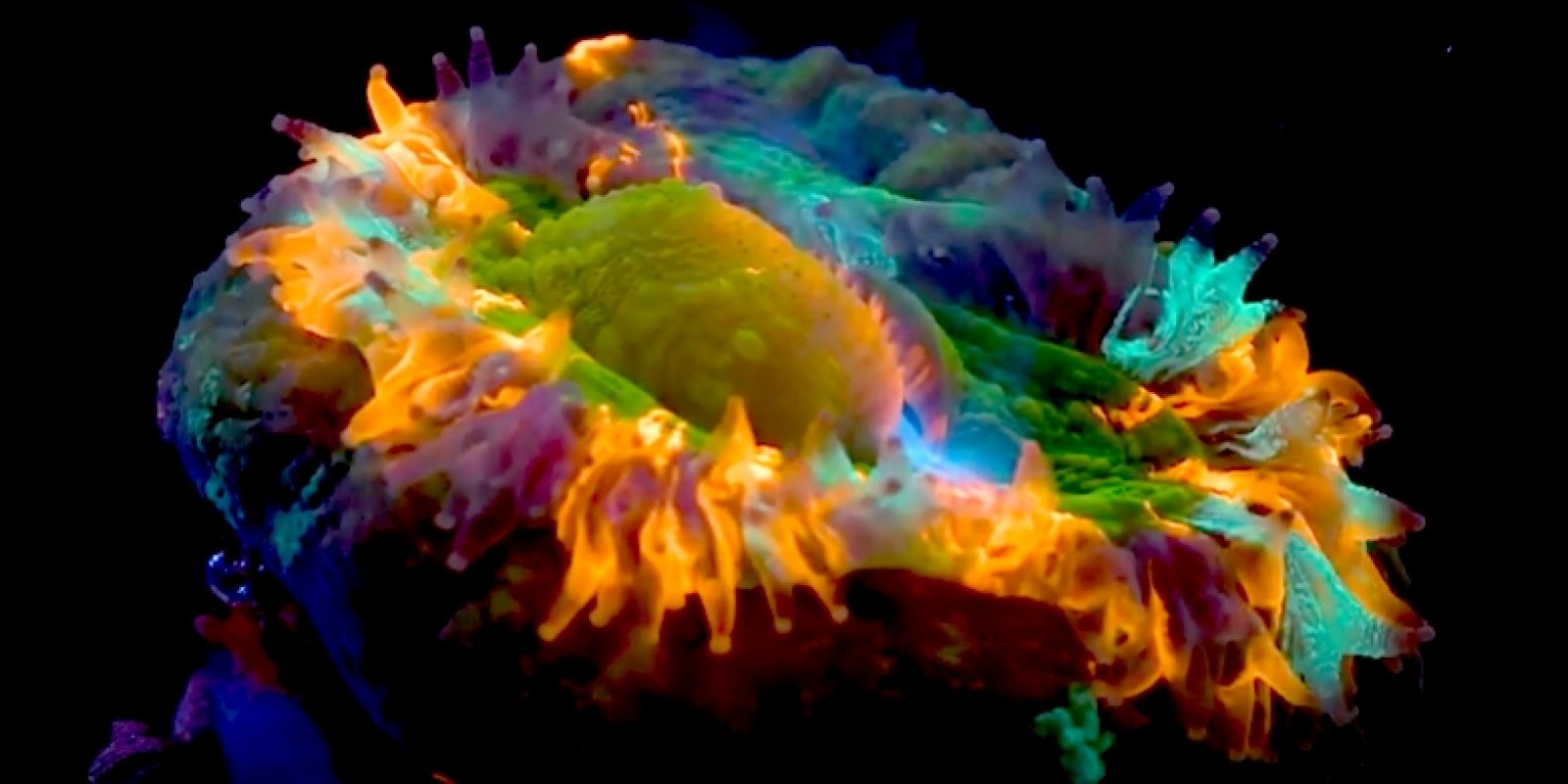

Les coraux appartiennent à la grande famille des Cnidaires, qui regroupent des invertébrés marins qui possèdent des cellules urticantes comme les méduses, les gorgones et les anémones de mer.

Les coraux ne vivent pas que dans les mers tropicales. Sous l’appellation corail, on retrouve différentes espèces dont certaines qui vivent en Méditerranée. Notamment le fameux corail rouge, celui dont le squelette sert à faire de magnifiques bijoux.

Les coraux vivent en solitaire ou en colonie. On distingue les coraux durs (les Scléractiniaires) dont font partie les coraux constructeurs de récifs des coraux mous qui ne possèdent pas de squelette. On trouve ces deux catégories en Méditerranée.

Le corail rouge

Le corail rouge (Corallium rubrum) est reconnaissable à la couleur rouge vif de son squelette contrastant avec ses petits polypes blancs qui agitent inlassablement leurs tentacules.

On le trouve spécifiquement en mer Méditerranée et en Atlantique ouest (du sud du Portugal au Cap-Vert) où il vit généralement fixé au plafond des grottes ou sur des tombants. Il grandit très doucement, de quelques millimètres par an.

C’est sa couleur vive, qui garde son éclat même hors de l’eau, qui a fait sa réputation et lui vaut son emploi dans la confection de bijoux ou la réalisation d’objets.

Largement pêché, avec des méthodes destructives il a failli disparaitre. Sa pêche est aujourd’hui règlementée et surveillé de près, mais il reste encore très convoité par des pêcheurs.

Les tombants à coralligène

On trouve ces grandes structures entre 30 et 100 mètres sous l’eau. Des espèces fixées comme les gorgones, les éponges ou les coraux noirs captent pour se nourrir les particules et microorganismes qui sont dans les courants. Ces animaux qui possèdent des squelettes calcaires, siliceux ou cornées participent à la construction et à la consolidation du tombant.

Les coraux solitaires en Méditerranée

Il existe plusieurs espèces de coraux solitaires en Méditerranée aux noms particulièrement évocateurs comme le corail jaune du joli nom de bouton d’or, les dents de cochons (espèces Balanophyllia) ou dents de chiens (espèces Caryophyllia). Ils vivent fixés sur les rochers de la surface à près de 1000 mètres pour certaines espèces. De quelques centimètres de diamètres à 2 à 4 centimètre de haut, certains comme les Dent de cochons ont leurs tentacules plutôt courts, alors que les coraux Dents de chiens sont reconnaissables à leurs longs et nombreux tentacules terminés par un petit bouton qui se gonfle et se dégonfle.

Les coraux constructeurs de récifs

Les coraux mous

On trouve aussi des coraux mous (dépourvus de squelette calcaire) que l’on peut confondre avec les animaux de mer. Certains sont coloniaux et forment des tapis étalés sur les rochers alors que d’autres sont solitaires.

En savoir plus :

- Fiche thématique : Les coraux scléractiniaires de Méditerranée par Christine Ferrier Pagès

- Référence des espèces marines : Site DORIS

- Fiches corail de l’Institut

Différentes institutions impliquées dans la connaissance et la protection des océans (Institut océanographique, Centre Scientifique de Monaco, Fondation Prince Albert II, Explorations de Monaco) ont combiné leurs forces pour sensibiliser le public et agir en faveur de la survie des récifs coralliens. Recherche scientifique de haut niveau, organisation de colloques, influence politique, mobilisation des médias, financement de projets d’ONG… Les actions sont nombreuses.

Un engagement initié par le prince Albert Ier

Le Musée océanographique de Monaco, créée par le Prince Albert Ier de Monaco (1848-1922) dont l’objectif est de faire « connaître, aimer et protéger les océans » abrite l’un des plus anciens aquariums du monde. C’est à la fin des années 1980, que les équipes de l’aquarium accompagné par le professeur Jean Jaubert ont mis au point le maintien et la reproduction des coraux hors de leur milieu naturel.

Monaco à l’initiative du conservatoire mondial du corail

Et si la crise majeure de perte de biodiversité et de réchauffement climatique que nous vivons actuellement faisait disparaître les coraux ? Pour répondre à cette menace, le Centre Scientifique de Monaco et le Musée océanographique ont décidé de créer un Conservatoire mondial du corail afin de préserver les souches de nombreuses espèces de coraux en aquarium afin de pouvoir les étudier avant d’éventuellement tenter de les réimplanter dans des zones adéquates.

Actuellement l’ensemble des aquariums mondiaux cultivent près de 200 espèces de coraux. L’objectif, est de mettre à l’abri 1000 espèces de coraux, d’ici 5 ans, soit deux tiers des espèces existantes. Ces coraux prélevés en milieu naturel seront répartis dans les plus grands aquariums et centres de recherche du monde. Le Musée océanographique de Monaco coordonne avec le Centre scientifique de Monaco ce beau projet.

En savoir plus :

La reproduction sexuée

Les coraux se reproduisent, comme tout animal, de manière sexuée. Il existe des polypes mâles qui produisent des gamètes mâles (les spermatozoïdes) et des polypes femelles qui produisent des gamètes femelles (les ovules). Les coraux qui vivent en colonie, peuvent avoir des mâles et des femelles sur une même colonie on dit alors que le corail est hermaphrodite.

La fécondation qui a lieu lors de la rencontre entre la cellule reproductrice mâle et femelle peut être de deux natures : la fécondation est externe, et les spermatozoïdes vont à la rencontre des ovules en pleine eau, après avoir été éjecté par les polypes. La fécondation est interne, les polypes mâles émettent les spermatozoïdes qui sont accueillis dans un polype femelle incubateur.

Lors de la fécondation, se forme la cellule oeuf qui donne naissance à une « larve planula » qui erre quelques temps dans les courants marins avant de se laisser tomber sur le fonds. La larve se transforme alors en polype qui fixé sur un rocher devient une nouvelle colonie. La reproduction sexuée permet la propagation de coraux dans de nouveaux espaces tout en assurant un brassage génétique.

La reproduction asexuée

Le corail comme d’autres animaux, a la particularité de pouvoir de reproduire de manière asexuée, c’est-à-dire sans libérer de cellules sexuelles. Le corail se fragmente, soit à cause des perturbations naturelles (tempête, cyclone ou prédateur) ou par l’action volontaire ou involontaire de l’homme. Si le morceau fragmenté qu’on peut appeler bouture est dans un environnement favorable, il va continuer de croître et former une nouvelle colonie et renforcer ainsi localement la couverture dans les fonds marins. C’est cette particularité qui offre la possibilité aux aquariums de peupler leurs bacs sans prélever les espèces en milieu naturel.

Le corail, plante ou animal ?

Durant plusieurs siècles, la nature de cet étrange organisme, ressemblant à de petits arbres à fleurs, fixés sur des rochers au fond de la mer, a fait l’objet de nombreux débats de la part des naturalistes.

Les coraux sont en fait des petits animaux, appelés polypes, en forme de minianémone de mer qui peuvent constituer des colonies. Ces polypes fabriquent un squelette commun qui pour certaines espèces deviennent les bases fondatrices d’un récif corallien.

Les premières observations de corail ont été faites en Méditerranée, par Pline l’Ancien (1er siècle après J.C.) sur du corail rouge (celui dont on fait les bijoux). Une fois remonté en surface, le corail mourrait rapidement. C’est ainsi qu’il a été considéré comme une plante marine qui se transformait en pierre quand on la sortait de l’eau. Ce n’est qu’au milieu du 18e siècle qu’il fut reconnu comme un animal qu’on a classé dans la grande famille des animaux urticants, les Cnidaires.

Les différents coraux

Il y a des coraux solitaires, des coraux coloniaux, des constructeurs de récifs, des coraux mous, du faux corail…

Tous les coraux ne fabriquent pas un squelette calcaire, comme les coraux durs. Il existe aussi des coraux mous qui généralement grandissent plus vite… Et tous les coraux ne vivent pas proche de la surface dans les eaux chaudes tropicales certains vivent plus profonds et parfois dans les eaux froides.

Pour en savoir plus :

- Les coraux profonds des eaux froides (en anglais) par Ricardo Serrão Santos, océanographe

- Nos fiches sur le corail

Les récifs coralliens

Les récifs coralliens sont constitués d’une multitude d’espèces de coraux qui ensemble forme un écosystème, c’est-à-dire un milieu naturel très spécifique constitué de différents végétaux et animaux.

Les récifs coralliens comptent parmi les écosystèmes les plus importants et les plus complexes de la planète. Ils abritent des milliers d’espèces de poissons, mais aussi d’autres espèces animales, comme des crabes, étoiles de mer, coquillages…

Les récifs coralliens servent de refuge, de réserves alimentaires et de nurseries pour ces nombreux habitants : de la plus petite algue à de nombreux poissons et invertébrés, mais aussi aux tortues de mer et aux requins.

Pour en savoir plus :

- Les récifs coralliens par Jean Jaubert, biologiste marin et ancien directeur du Musée océanographique de Monaco

- Nos fiches sur le corail